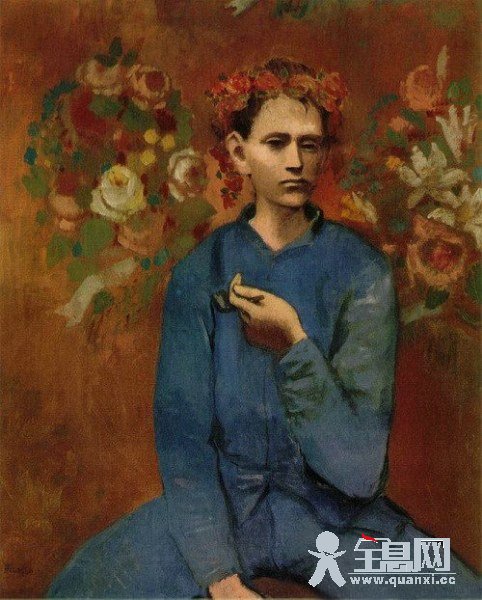

毕加索“在艺术上他是一个解放者”

国内毕加索爱好者、画家尹中谈毕加索

从艺术史的角度来看,毕加索虽然是艺术史上无法绕过去的人物,但其在艺术形式上的表现并不复杂,美术初学者都容易受其影响。

毕加索打破了人物绘画的单点透视,把人物不同侧面画在同一个平面上,使画面变得平面性,画法简单,技巧性不大。他与法国艺术家塞尚(Cezanne)二人开辟了日后抽象表现主义的道路,塞尚解构了风景画色块,毕加索解构了人物画,把人物画变成了平面构成,抽象表现主义就是把抽象几何形式变成抽象表现。

但凡是在20世纪活跃的艺术家,没有人能够绕开毕加索打开的道路迂回前进。

1969年因为“毛主席像画得好”而入伍当兵的尹中清晰地记得第一次所谓真正全面了解这位东西方都妇孺皆知的毕加索的作品,是在1983年人民出版社出版的《信使杂志》上,这本不厚也不薄的杂志是为了纪念毕加索逝世十周年而为艺术家做的专题,在当时的中国文化界引起了巨大的反响。“1970年代,我在鲁迅的书中就看到有完整地介绍了与之同时代的西方艺术的部分,注解中提及了毕加索。”在鲁迅的书里,毕加索被翻译为“俾卡索”。但时至1970年代末,长期受俄罗斯写实主义绘画审美训练的尹中甚至对印刷在出版物上面的毕加索作品感到反感和厌恶,“写实绘画的审美讲究瞬间享受,而在毕加索看来,却认为那是文学、是政治,如果写实绘画再度塑造辉煌,会是很可悲的事,写实绘画属于中世纪的思维,和绘画本身无关。”

看到《信使杂志》之后,尹中对毕加索的喜爱一发不可收拾,“他彻底解放了艺术,是个解放者。”1970年代,印象派的作品在社会主义国家都是无法公开的。“毕加索完全是自我的,对中国的艺术界来说,他在概念理念上的影响居多。因变形夸张产生新的美感太难表现了,不好看。毕加索在寻找瞬间的荒谬。在中国没有接受毕加索的土壤。今天的社会对其作品过分商业化的现象,只是对其表面上的接近。”尹中说。

(责任编辑:王翔)

声明:文章版权归原作者所有,本文摘编仅作学习交流,非商业用途,所有文章都会注明来源,如有异议,请联系我们快速处理或删除,谢谢支持。

(原文章信息:标题:,作者:翔子,来源:全息网,来源地址:)